皆さん、こんにちは。

卓球スクール「ラリーフィット!」コーチの星村です。

皆さん、今年の夏はどのようにお過ごしでしょうか?

先週は3日間の休講日がありました。このお休みを使って、私は息子の自由研究を手伝いました。

題材は『飛行機の仕組み』ということで、なぜ飛行機が飛ぶのか曲がるのかなど、歴史を学びつつまとめるという内容でした。

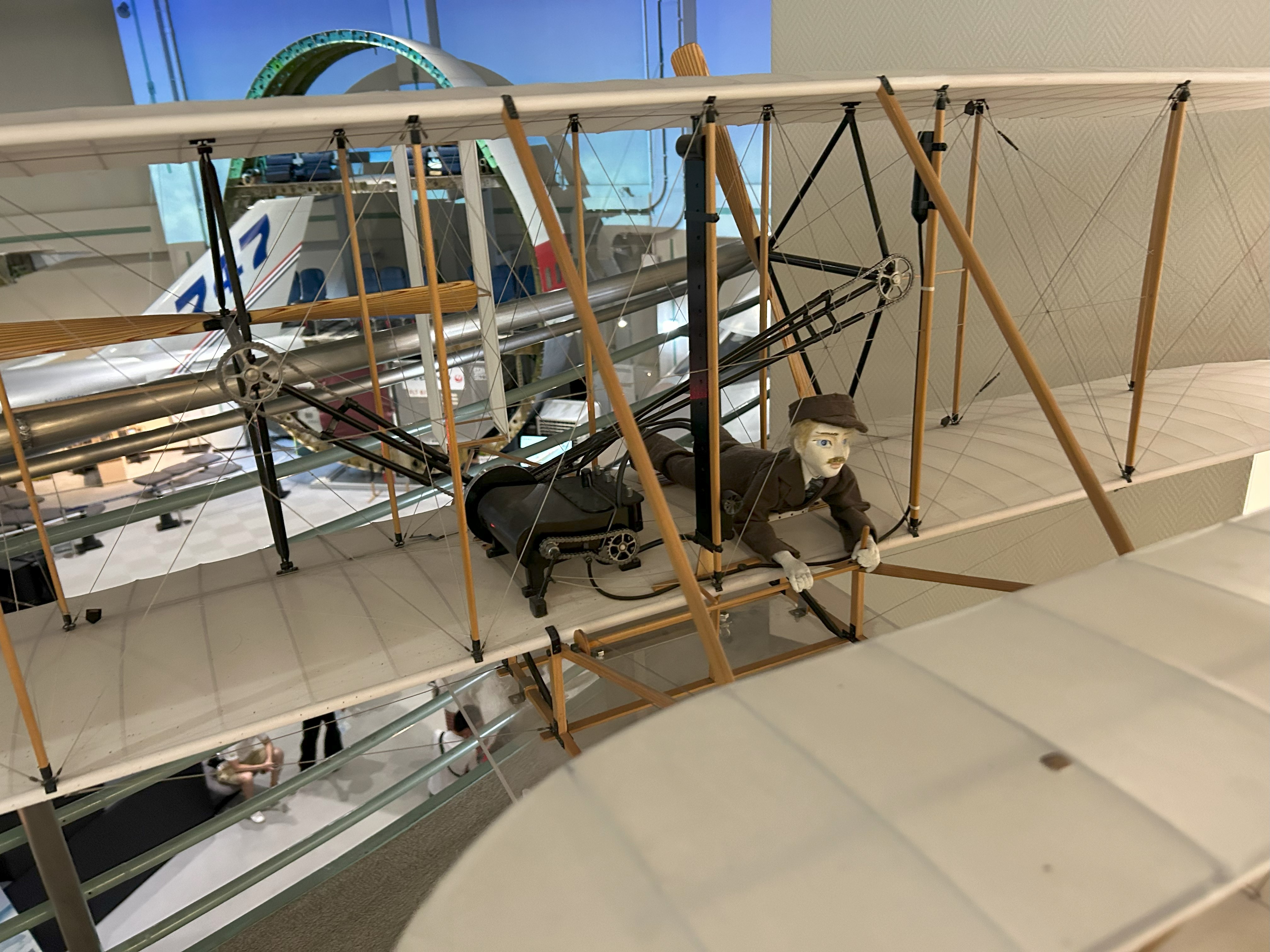

せっかくの機会なので、成田の航空博物館にでかけ実物の飛行機を間近に見ながら色々な体験をしてきました。

ここには、貴重な資料の展示や体験パイロットのような、大人も子どもも楽しく学べる施設でした。

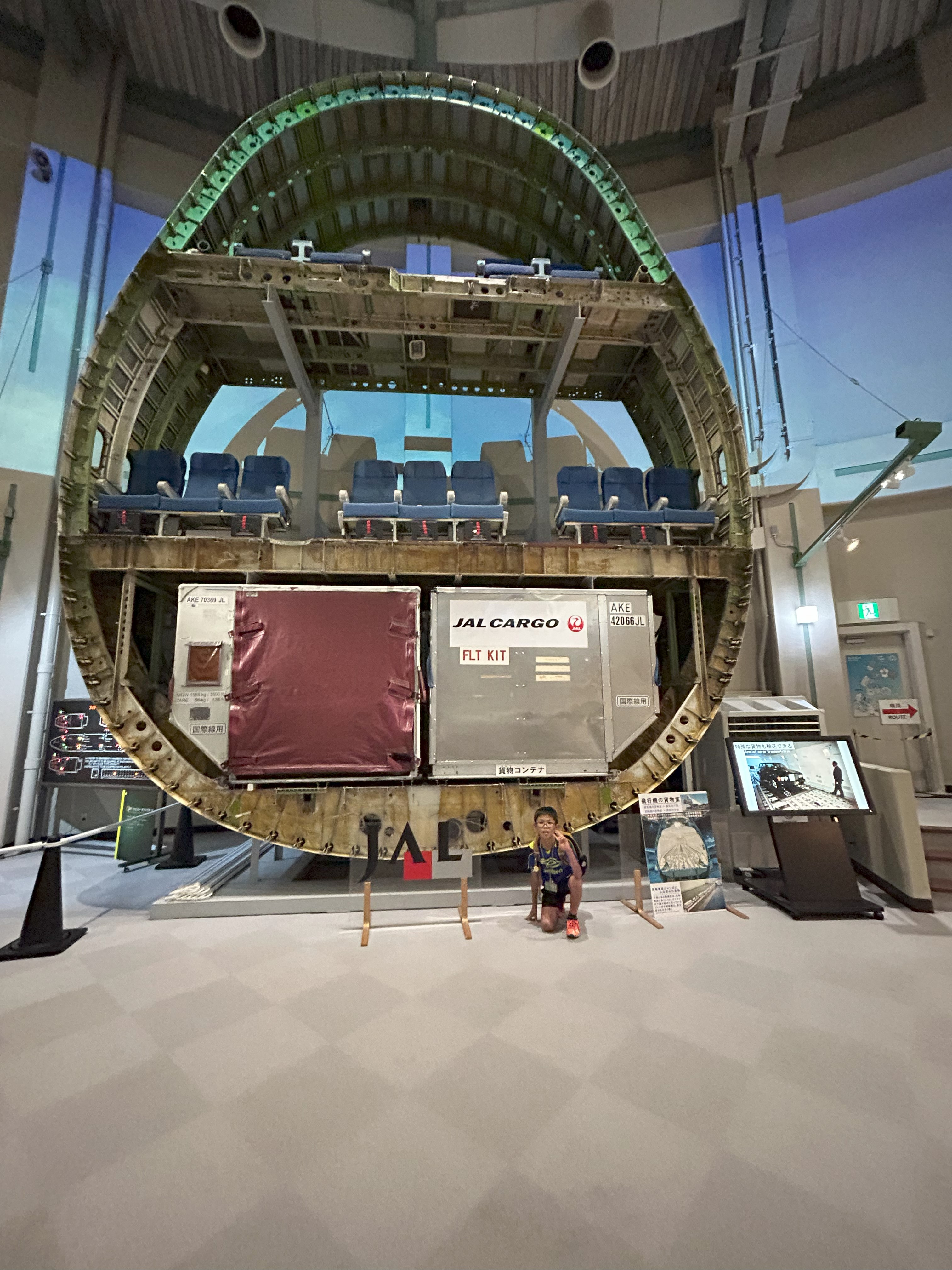

ジャンボジェット機の輪切りは巨大でした!!

多くの方が一度は「何であんなに重たい飛行機が飛ぶの??」と疑問に思ったことがあるのではないでしょうか?

その答えも、この博物館で勉強することができました。

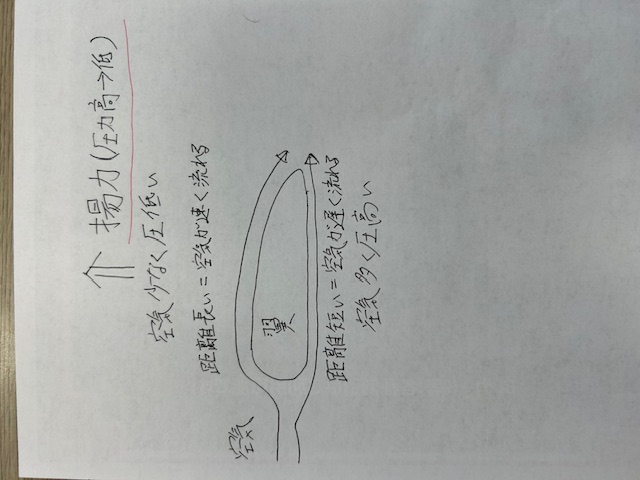

簡単に説明すると図のようになります。

資料を写真に撮ってこなかったので、手書きですみません💦

飛行機が前に速く進むと翼に空気が強く当たります。これが翼の上に流れる空気と下に流れる空気に分かれます。

翼は上が膨らんでいるので、空気が翼に当たって同じタイミングで翼の後ろに流れるため、上の距離が長い方がより早く空気が流れます。

そして、上は空気が薄く(気圧が低くなる)、下は空気が多くなる(気圧が高くなる)ため、気圧の高い下が低い上方向に翼を押し上げる。

ざっくり言うとこのような説明になっていました。

これは、飛行機の翼が下から上に浮く(移動する)という理論なのですが、卓球にもこれとよく似た現象があります。

回転がかかったボールは、野球でいうフォーク(下に落ちる)、ホップ(上に上がる)、カーブ・シュート(横に曲がる)という変化がおきます。

これも、空気の流れと気圧の関係で起こります。

より詳しく知りたい方は、インターネットで『マグヌス効果』と調べてみてください。

図解で沢山情報がでてくると思います。

普段、私も卓球のことを日々考えるのですが、技術の習得には正しい知識がとても重要だと感じています。

コーチは、なんとなく自分ができてしまうことを「こんな感じ」とニュアンスで伝えがちですが、やはり起こっている現象には物理的な要因があります。

伝える側の責任として、より多くのことを学び続けないとならないと、博物館を回りながら考えさせられました。

今回は、息子にとっても私にとっても楽しく学べた自由研究になりました。

星村